최근 ‘디지털 헬스케어’가

주요 이슈이다. 2회에 걸쳐 디지털 헬스케어의 개념과 국가, 대기업, 스타트업 들의 디지털 헬스케어의 준비와 국내외 동향 등을 검토하여 디지털 헬스케어의 미래와 가능성을 점쳐보자.

디지털 헬스케어는 ICT와 건강서비스를 융합한 형태를 말한다. 치료(Cure)를 의료의 영역이라고 할 때, Care (Healthcare, 건강관리)는 의료를 코어로 하는

보다 확장된 개념이라 할 수 있다. 즉 헬스케어는 Cure와 Care를 모두 포함하는 포괄적 개념이다. ‘디지털 헬스케어(Digital Healthcare)’라는 용어를 쓰는 건, 의료의

영역인 치료(Cure)는 제한적이고 규제가 심한 시장이며, 공급자가

병원과 의료인으로 국한되는 반면, Care 는 좀더 기업과 일반인의 개입이 가능한 보다 유연한 시장이기

때문에 시장의 확장성을 고려한 측면이 있다고 볼 수 있다.

디지털 헬스케어는 과거에 e-Health (Electronic Health) 혹은 u-Health (Ubiquitous Health) 등으로 불렸던 것으로, 이

둘은 큰 성과 없이 끝났기에 인식의 전환을 꾀하기 위해 사용되는 새로운 용어라고 해도 과언이 아니다. 이를테면

과거에 흔히 사용하던 ‘벤처 기업’과 최근 많이 사용되는 ‘스타트 업’ 정도의 차이라 할 수 있다.

최근 디지털 헬스케어가 새롭게 떠오르게 된 건, 기반기술이 급속도로

발전되었기 때문인데, 특히 모바일 기기의 발전과 클라우드(Cloud) 서비스, 초고속 인터넷과 5G와 같은 통신 기술

발전과 이에 따른 IoT의 보급, 인공지능(AI)의 발달이 그 배경이라고 할 수 있다. 여기에 COVID-19로 인한 비대면 사회의 도래와 급속화 하는 고령화라는 시대적 상황과 새로운 혁신 패러다임을 찾으려는

자본 시장 등이 개입하며 디지털 헬스케어가 급격히 부상하고 있다고 볼 수 있다.

디지털 헬스케어는 의료 산업화의 한 방향이기도 한데, 앞서 이 컬럼을

통해 수 차례 반복했듯, 의료 산업화는 의료 시장의 확대를 꾀하는 것이며, 이는 곧 국민 총의료비 상승과 국민의료비 부담을 초래하는 것이므로 제한이 있을 수 밖에 없지만, 디지털 헬스케어는 의료의 보조제로 사용해 오히려 의료비 지출을 줄일 수 있고, 건강관리라는 유사 의료 시장을 확대할 수 있으며, 비의료인과 기업의 시장 참여를 허용하므로

의료를 산업으로 간주하고 투자하려는 투자자의 진입이 용이하다고 할 수 있다.

이에 따라 디지털 헬스케어 시장은 비약적으로 커질 것으로 추정하는데, 미국

시장 조사기관인 GIA (Global Industry Analysts)는 디지털 헬스케어 시장이 2020년 1,525억 달러 규모에서 2027년 5,088억 달러 규모로 연평균 18.8%의 성장률을 보일 것으로 전망한 바 있다.

또, GIA는 현재 실현 가능한 디지털 헬스케어 분야를 원격의료, 건강관리, 건강분석, 모바일

헬스 등 4개의 카테고리로 분류하고, 이 중 모바일 헬스

산업은 2020년 현재 전체 시장의 57%를 차지해 864억 달러의 시장 규모를 가지고 있으며, 연평균 16.6% 성장해 2027년 2,531억 달러 시장으로 커지고, 건강관리와 건강분석은 2020년 현재 447억 달러(29%), 156억

달러(10%) 시장을 차지하고 있으며, 각각 20.5%, 18.9% 성장해 2027년 1,652억 달러, 525억 달러 시장 규모에 이를 것으로 추정했다. 또, 원격의료의 경우, 2020년

현재 58억 달러 (4%)의 낮은 시장 규모를 갖지만, 향후 연평균 30.9%의 성장율을 보여 2027년 381억 달러 시장으로 커질 것으로 추정했다.

국가별로는 2020년 미국의 디지털 헬스케어 시장 규모는 626억 달러이지만, 2027년까지 19.3%의 연평균 성장율은 보이며 2,156억 달러 시장을 커지고, 유럽은 417억 달러 시장에서 1,185억 달러 시장으로, 중국은 127억

달러 시장에서 535억 달러 시장으로 커지며, 특히 일본과

캐나다 시장의 약진을 추정했다.

역사적으로 보면 디지털 헬스케어는 컴퓨터의 보급으로 시작했다고 볼 수 있으므로 그 시작은 80년대라고 할 수 있다. 사실, 의료에

보편적으로 컴퓨터를 가장 먼저 사용하고 적극적으로 활용한 나라는 우리나라라고 해도 과언이 아니다. 우리나라는 80년대 이미 각 의료기관이 컴퓨터를 이용한 의료보험 청구를 시작했고, 93년부터

병원에 OCS가 보급되기 시작했으며, 90년대 중반에는 전국

의료기관 90% 이상이 EDI를 통한 청구 데이터를 송수신하기

시작했기 때문이다. 같은 시기 미국은 여전히 수기로 작성된 처방전을 발행하여 이로 인한 약화 사고가

늘어나자, 당시 빌 클린턴 대통령은 의사들에게 막대한 인센티브를 주며 전자 처방전 발급을 독려하기도

했다. 지금도 우리나라는 전세계 어느 국가보다 진보되고 복잡한 기능을 갖는 OCS, EMR 등을 사용하고 있으나 이에 그칠 뿐, 포괄적 디지털

헬스케어 분야에서는 미국은 물론 유럽과 일본 중국에도 이미 뒤쳐지고 있는 것이 사실이다. 이에는 여러가지

배경이 있지만, 가장 큰 이유는 표준화 실패와 지나치게 강력한 규제, 디지털 헬스케어에 대한 불신 때문이라고 할 수 있다.

디지털 헬스케어에 대한 국가, 대기업, 스타트 업의 대응 전략은 상이한데, 디지털 헬스케어에 대한 미국과

유럽, 중국 등의 국가적 프로젝트는 정밀의료(Precision

Medicine)를 위한 대규모 데이터 수집과 표준화, 이를 활용하는 연구 및 치료제의

개발과 규제 개혁이라고 할 수 있다.

미국의 경우, 오바마 정부는 2015년 “정밀의료 이니셔티브(Precision

Medicine Initiative, PMI)” 계획을 발표했는데, 이는 개인별 특성에

따른 맞춤형 치료와 예방을 목표로 하며, 초기 2억1500만 달러를 투입해 ‘All of US’ 연구프로그램 개발 (빅데이터 수집. 국립보건원 주도), 암 유전자 식별 및 치료법 개발(데이터 기반 연구. 국립

암연구소 주도), 연구자료 공유 플랫폼 개발(플랫폼 구축. FDA 주도), 데이터 표준 개발(표준안

개발. 건강정보기술조정국 주도) 등으로 나누어 PMI 사업을 진행하기로 했다. 또,

2026년까지 14억5,500만 달러를 더 투입해

미국 국민 약 100만명에 대한 유전자 정보, 치료기록, 생활습관 등의 데이터를 수집하겠다고 밝혔다. 이 계획에는 이미 지난

해 중순 약 50만명이 참가 신청했고 매달 1만명 이상이

참가 신청 중이라 무난히 100만명의 데이터 수집과 분석이 가능할 것으로 보인다.

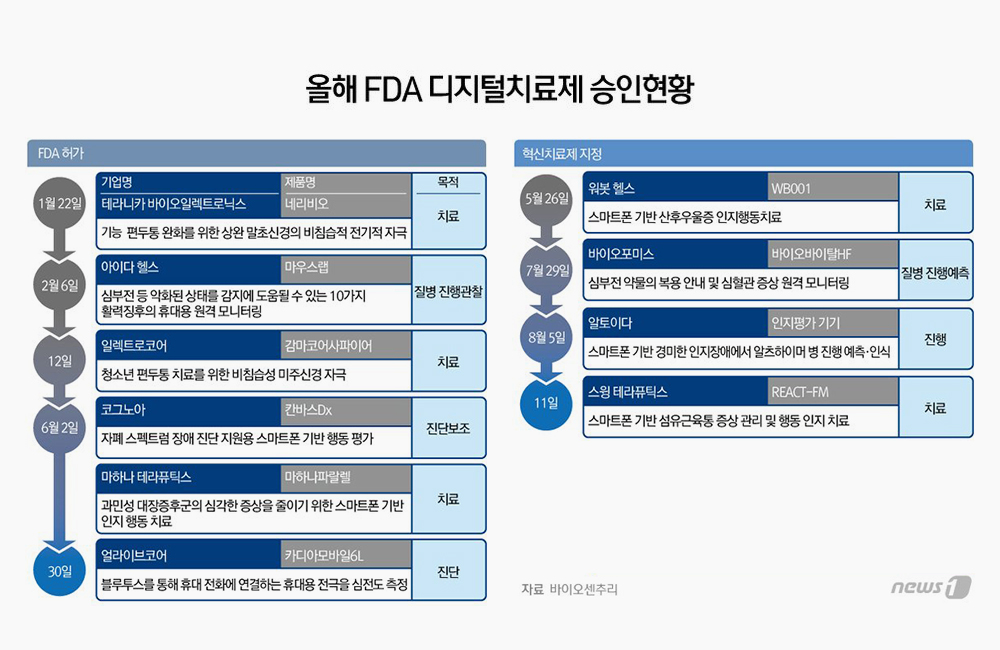

미국은 이와는 별개로 2016년 “21세기 치료법(21st Century Cures Act)”을 통과시켜 FDA 의료기기 규제대상에서 환자의 건강과 안전과 무관한 소프트웨어의 규제 사항을 폐기하고, “혁신기기 우선 검토 프로그램”을 도입해 중증질환 진단 치료기기에

대한 신속 승인 절차를 도입했다.

2017년에도 “디지털

헬스 혁신 계획(Digital Health Innovation Action Plan)”을 발표했는데, 여기에는 의료목적으로 사용되는 소프트웨어 즉, SaMD(Software as

a Medical Device)의 허가 및 승인 절차를 면제해 주고, 대신 사용 후 실사용데이터를

사후 참고 자료로 활용하도록 하는 ‘소프트웨어 사전인증제’가

들어있었다. 이에 따라 애플, 삼성, 핏빗 등 9개 기업이 사전인증 절차를 밝았고, 2020년 Pear therapeutics 사에서 개발한 ‘Somryst’ 라는 앱이 디지털 치료제(PDT. Prescription

digital therapeutics)로 FDA 승인을 받을 수 있었다.

뿐만 아니라, 2020년 COVID-19이 확산됨에 따라 비대면 진료 즉, 원격의료에 대한 규제도 걷어 내기 시작해

우선, 공공의료 비상사태 기간 중 메디케어 대상자에 대한 원격의료 보험 적용을 허용했다. 미국은 과거에도 원격의료를 사용할 수 있었으나 메디케어 대상자는 자비로 진료비를 부담해야 했다.

유럽 연합도 데이터 기반 정밀의료를 주요 과제로 하고 있으며, 관련해

유럽인 3억명의 데이터를 수집하는 “에덴(Ehden) 프로젝트”, 영국인 10만명의 데이터를 수집하는 100K Genome프로젝트 (2012년), 프랑스인 23.5만명 데이터를

수집하는 Genomic medicine 2024 (2016년), 핀란드인 50만명의 데이터를 수집하는 FinnGen 프로젝트 (2017년) 등을 추진 중이다.

또, 이미 2012년 “e-Health Action Plan 2012~2020”을 통해 e-Health 서비스 간의 상호운용성 개선, 데이터 표준화를 꾀한 바 있으며, 2014년에는 2020년까지 약 100조원에 이르는 기금을 투입해 유럽에 연구 인프라를 구축하는 ‘Horizon 2020‘ 을

실행했다.

중국도 미국, 유럽 등과 마찬가지로 정밀의료 토대 확보에 몰두하고

있다. 2015년, 미국이 정밀의료 이니셔티브를 시작하자

중국도 정밀의료에 10조원이 넘는 투자를 통해 미국에 주도권을 빼앗기지 않겠다는 의지를 드러냈다. 중국은 2030년까지 100만명의

유전체 분석을 목표로 하며, 빅데이터 플랫폼 구축 등을 추진 중이다. 또, 원격의료에도 깊이 투자하여, 2014년부터

온라인 병원, 온라인 처방전 정책을 이어오고 있다.

이렇게 해외 주요 국가들이 정밀 의료(Precision Medicine)를

추구하는 건, 데이터 수집을 위한 표준화 방안을 만들어 데이터를 축적하고 이를 빅데이터로 활용해 인공지능을

발전시키며, 이를 통한 질병의 치료 및 예방책을 찾는 한편, 이를

계기로 의료 정보화를 한단계 상승시키고, 이 기술기반으로 기업과 스타트 업이 원격의료, 건강관리, 건강분석, 모바일

헬스 등 디지털 헬스케어 활용할 수 있는 토대를 만들기 위함이라고 볼 수 있다.

반면, 우리나라는 지난 2009년

의료산업화 전략에 원격의료와 건강관리서비스를 넣었다가 거센 반대로 포기한 이후, 지난 정부에서 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략 (2017년), 바이오 헬스 산업 추진 전략(2019년), 한국판 뉴딜 종합계획 (2020년) 등 여러차례 추진 전략을 만들었으나 이렇다할 성과는 없었으며, 2021,

2022년 ‘BIG3 추진회의’에서 2023년부터 6년간 1조원을

투입해 100만명의 생체 정보를 빅데이터로 구축해 정밀의료를 추진하겠다고 발표했으나 아직 구체적 방안은

없는 형편이다.