DTC 임상 경우, 시험에 참여하는 주체들이 만족하고 식약처도

도입을 두고 논의중이기에 근시일내 도입·상용화가 긍정적으로 전망된다는 전문가 의견이 나왔다.

반면 디지털 치료제의 경우 의사들의 인식개선도 이뤄져야 하기에 상용화까지는 시간이 걸릴 것이라는 예상이다.

김준환 서울아산병원 통합내과 교수(사진)는 12일 의학신문·일간보사가 주관한 KIMES 2022 ‘뉴 노멀 시대 디지털 헬스케어’ 심포지엄에서 ‘디지털 헬스케어의 현재와 미래’를 주제로 발표했다.

김 교수는 “현재 국내에서는 디지털 헬스케어의 정의를 정보통신 기술과 헬스케어가 융합된 산업으로, 빅데이터, AI 등의 ICT를 활용해 고도화된 환자 맞춤 의료서비스와 환자, 일반인의 건강을 증진시키기 위한 건강관리 제품, 서비스를 제공하는 산업이라고 말하고 있다”면서 “의료기기, 원격의료(비대면진료), 원격모니터링, 디지털 치료제, 3D 프린터, 의료 인공지능, DTC 유전체, 스마트병원, 빅데이터, E-HR, PHR 등이 모두 포함된다”고 말했다.

현재 디지털 헬스케어에 대한 국민, 의료인의 인식은 긍정적이며, 이를 활용하는 수요도 나날이 증가할 것으로 예상되고 있다. KDI 경제정보센터의 디지털 헬스케어에 대한 국민 인식조사에 따르면, 86.8%가 현재보다 디지털 헬스케어의 향후 수요자 증가할 것이라고 보고 있으며, 디지털 헬스케어 이용경험과, 개인건강 증진에 도움됐다는 응답도 과반수를 넘었다.

한국보건산업진흥원의 의료인 디지털 헬스케어 수요 및 인식조사 결과에서도 디지털 헬스케어가 필요하며, 이를 이용해 만성질환에서 효과적으로 관리가 가능하다는 응답이 나왔다.

그러나 의료기관 및 업체입장에서 나타나는 수익성 문제, 환자들의 비용부담, 헬스케어 활용시 나타날 수 있는 의료사고 등에 대한 우려도 뒤따라 오는 중이다.

김 교수는 이 같은 우려를 넘어서 디지털 헬스케어 활성화가 이뤄지기 위해서는, 각각의 디지털 헬스케어 활용 사례에서 제도적 뒷받침이 이뤄지고, 근거지침 마련과 임상 사례 축적을 통해 의료사고에 대한 우려를 해소하는 것이 필요하다고 밝혔다.

김 교수는 디지털 헬스케어 기술 활용 각 사례에서 보완되어야 하는 점에 대해 말을 이어갔다. 먼저 의료 AI이용에 대해서는 혁신 수가 등이 제공되어야 한다고 언급했다.

김 교수는 “기존 의료행위보다 월등히 좋은 결과를 보이면 수가가 주어지는데, 현재 수준으로는 인정되기 어렵다”면서 “독일처럼 혁신수가를 주는 것이 필요하다. 일단 수가를 주고 후평가로 문제가 나오면 수가가 종료되는 것”이라고 말했다. 기존 체계에서는 수가가 주어지기 힘들기에 별도 트랙이 필요하다는 주장이다.

이어 원격의료가 활성화되려면, 감염병 확산에 따라 한시적으로 허용된 것부터 정식 제도로 자리잡아야 한다고 밝혔다.

또한 대면진료보다 시간이 오래걸리는 점과 같이 비효율적인 면을 해결하기 위해 심층수가를 도입 등 합리적 수가마련을 위한 논의가 필요하다고도 강조했다.

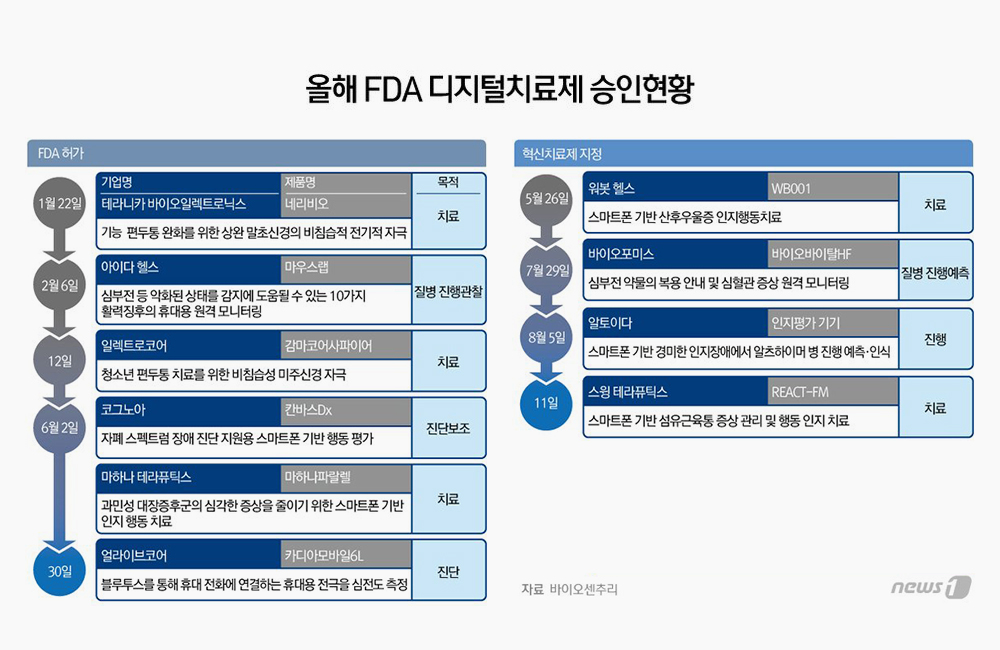

첫 허가 사례가 나올지 관심이 집중되는 디지털 치료제에 대해서는 의료진들의 이해도를 높이고 인식을 바꾸는 것이 중요하다고 말했다. 김 교수는 “본인들이 모르는 것을 처방할 수 있을까 싶다. 디지털 치료제 허가, 급여사례가 나와 수가가 제공된다고 하더라도 실제 의사들이 쓰지 않을 확률이 높다”면서 “논의의 장이 마련되고, 사용사례가 나와야 활성화에 탄력이 붙을 것이다. 독일이나 미국에서는 처방 수가가 받았는데도 사용하지 않는 경우가 많다. 그런 시간을 스타트업 기업들이 견딜 수 있느냐가 문제”라고 밝혔다.

이 밖에도 웨어러블 기기 상용화의 경우 전문학회 등을 통한 근거지침이 뒷받침되어야 한다고 말했다.

반대로 DTC 분산형 임상에 경우 디지털 치료제 등 보다는 빨리 상용화 될 것이라는 긍정적인 전망을 내왔다. 이를 경험한 환자들도 편하다고 하고 있으며, 제약회사와 CRO 등에서도 비용절감이 되기 때문에 임상시험 참여 주체들 모두가 만족하고 있다는 설명이다. 김 교수는 “중요한 것은 데이터를 신뢰할 수 있느냐가 문제인데, 데이터 신뢰성을 더하는 기술 발전이 이뤄져야하고, 충분한 논의가 필요하다”고 조언했다.

현재 DTC 분산형 임상 도입을 위해 식약처에서도 TF를 통해 논의하고 있으며, 이미 미국 FDA에서는 원격의료로 임상시험을 인정하고 있다고 김 교수는 덧붙였다.

반면 디지털 치료제의 경우 의사들의 인식개선도 이뤄져야 하기에 상용화까지는 시간이 걸릴 것이라는 예상이다.

김준환 서울아산병원 통합내과 교수(사진)는 12일 의학신문·일간보사가 주관한 KIMES 2022 ‘뉴 노멀 시대 디지털 헬스케어’ 심포지엄에서 ‘디지털 헬스케어의 현재와 미래’를 주제로 발표했다.

김 교수는 “현재 국내에서는 디지털 헬스케어의 정의를 정보통신 기술과 헬스케어가 융합된 산업으로, 빅데이터, AI 등의 ICT를 활용해 고도화된 환자 맞춤 의료서비스와 환자, 일반인의 건강을 증진시키기 위한 건강관리 제품, 서비스를 제공하는 산업이라고 말하고 있다”면서 “의료기기, 원격의료(비대면진료), 원격모니터링, 디지털 치료제, 3D 프린터, 의료 인공지능, DTC 유전체, 스마트병원, 빅데이터, E-HR, PHR 등이 모두 포함된다”고 말했다.

현재 디지털 헬스케어에 대한 국민, 의료인의 인식은 긍정적이며, 이를 활용하는 수요도 나날이 증가할 것으로 예상되고 있다. KDI 경제정보센터의 디지털 헬스케어에 대한 국민 인식조사에 따르면, 86.8%가 현재보다 디지털 헬스케어의 향후 수요자 증가할 것이라고 보고 있으며, 디지털 헬스케어 이용경험과, 개인건강 증진에 도움됐다는 응답도 과반수를 넘었다.

한국보건산업진흥원의 의료인 디지털 헬스케어 수요 및 인식조사 결과에서도 디지털 헬스케어가 필요하며, 이를 이용해 만성질환에서 효과적으로 관리가 가능하다는 응답이 나왔다.

그러나 의료기관 및 업체입장에서 나타나는 수익성 문제, 환자들의 비용부담, 헬스케어 활용시 나타날 수 있는 의료사고 등에 대한 우려도 뒤따라 오는 중이다.

김 교수는 이 같은 우려를 넘어서 디지털 헬스케어 활성화가 이뤄지기 위해서는, 각각의 디지털 헬스케어 활용 사례에서 제도적 뒷받침이 이뤄지고, 근거지침 마련과 임상 사례 축적을 통해 의료사고에 대한 우려를 해소하는 것이 필요하다고 밝혔다.

김 교수는 디지털 헬스케어 기술 활용 각 사례에서 보완되어야 하는 점에 대해 말을 이어갔다. 먼저 의료 AI이용에 대해서는 혁신 수가 등이 제공되어야 한다고 언급했다.

김 교수는 “기존 의료행위보다 월등히 좋은 결과를 보이면 수가가 주어지는데, 현재 수준으로는 인정되기 어렵다”면서 “독일처럼 혁신수가를 주는 것이 필요하다. 일단 수가를 주고 후평가로 문제가 나오면 수가가 종료되는 것”이라고 말했다. 기존 체계에서는 수가가 주어지기 힘들기에 별도 트랙이 필요하다는 주장이다.

이어 원격의료가 활성화되려면, 감염병 확산에 따라 한시적으로 허용된 것부터 정식 제도로 자리잡아야 한다고 밝혔다.

또한 대면진료보다 시간이 오래걸리는 점과 같이 비효율적인 면을 해결하기 위해 심층수가를 도입 등 합리적 수가마련을 위한 논의가 필요하다고도 강조했다.

첫 허가 사례가 나올지 관심이 집중되는 디지털 치료제에 대해서는 의료진들의 이해도를 높이고 인식을 바꾸는 것이 중요하다고 말했다. 김 교수는 “본인들이 모르는 것을 처방할 수 있을까 싶다. 디지털 치료제 허가, 급여사례가 나와 수가가 제공된다고 하더라도 실제 의사들이 쓰지 않을 확률이 높다”면서 “논의의 장이 마련되고, 사용사례가 나와야 활성화에 탄력이 붙을 것이다. 독일이나 미국에서는 처방 수가가 받았는데도 사용하지 않는 경우가 많다. 그런 시간을 스타트업 기업들이 견딜 수 있느냐가 문제”라고 밝혔다.

이 밖에도 웨어러블 기기 상용화의 경우 전문학회 등을 통한 근거지침이 뒷받침되어야 한다고 말했다.

반대로 DTC 분산형 임상에 경우 디지털 치료제 등 보다는 빨리 상용화 될 것이라는 긍정적인 전망을 내왔다. 이를 경험한 환자들도 편하다고 하고 있으며, 제약회사와 CRO 등에서도 비용절감이 되기 때문에 임상시험 참여 주체들 모두가 만족하고 있다는 설명이다. 김 교수는 “중요한 것은 데이터를 신뢰할 수 있느냐가 문제인데, 데이터 신뢰성을 더하는 기술 발전이 이뤄져야하고, 충분한 논의가 필요하다”고 조언했다.

현재 DTC 분산형 임상 도입을 위해 식약처에서도 TF를 통해 논의하고 있으며, 이미 미국 FDA에서는 원격의료로 임상시험을 인정하고 있다고 김 교수는 덧붙였다.