의료 영역이 디지털 전환을 맞았다. 물리적 의료기관 내에서 이루어지던

의료 행위가 디지털 공간 속 플랫폼으로 이동하고 있다. 그러나 대다수의 기업들은 여전히 중개자 역할만을

수행한다. 디지털 헬스케어 기업들 또한 의사-플랫폼-환자의 한 축을 구성함에도 여전히 의료인만이 디지털 공간에서 이루어지는 의료행위에 법적·윤리적 책임을 진다. 과연 디지털 헬스케어 기업은 디지털 공간 속

의료 행위에 대해 어떤 의료윤리적 고민을 해야 하나?

첫째로 환자-디지털 헬스케어 기업 간의 관계 정립을 고민해야 한다. 디지털 헬스케어 시장에서 중개자로 등장한 기업들은 환자의 내밀한 영역에 접근할 수 있게 됐다. 이는 기업의 의료윤리적 책임과 깊은 관련이 있다. 디지털 헬스케어에

대한 환자의 경험이 쌓이면서 의료기관 내에서만 머무르던 환자의 의료정보는 이제 기업에도 저장된다. 기업은 “고객을 위한 건강 소프트웨어”라고 홍보하지만 축적된 건강 데이터를

활용할 계획 역시 배제하지는 않고 있다. 산업적 이익을 위해 개인정보를 활용하는 것이 비윤리적이지만은

않겠으나, 개인의 의료정보는 매우 내밀한 사적 영역임에 비추어볼 때, 기업들은 엄격한 데이터관리에 관해 보다 적극적으로 고민해야 할 것이다.

둘째로, 기술의 안전성을 담보할 수 없다면 '선한 중개자'도 될 수 없다는 사실을 주지해야 한다. 이는 의료윤리의 4원칙 중 '선행의

원칙'과 맞닿아 있다. 선행의 원칙에는 환자에게 가해질 수

있는 악결과를 예방·제거하는 것도 포함한다. 기업이 의료행위에

필요한 기술을 원활히 제공하지 못한다면 안전한 의료서비스를 제공하기 어렵다. 기기의 오작동, 진단기기의 위양성/위음성 및 통신장애 등은 의사-환자 간의 라포 형성에 어려움을 일으켜 신뢰관계를 방해할 뿐 아니라 환자의 생명에 직결될 정도로 중대한 문제이다. 기술의 불완전성으로 인해 안전한 의료행위가 방해받는다면 기업은 선한 중개자로서의 역할에 실패할 것이다.

마지막으로 건강을 다루는 기업으로서의 책무를 고민해야 한다. 이는

의료윤리의 4원칙 중 '자율성 존중의 원칙'과 관련이 있다. 의료행위가 디지털 공간으로 확장되면서 환자의 자율성은

더욱 커졌다. 디지털 헬스케어 기업은 의료 정보의 라스트마일도 담당한다. 환자가 결제하고 정보를 얻는 곳은 플랫폼이기 때문이다. 현재 상태를

빠르고 정확하게 제공받지 못한다면 건강이 더욱 악화될 수 있기 때문에, 환자가 ‘충분한 정보에 의거해 의료행위에 동의(informed consent)’– 의사를

직접 만나는 행동일지, 간단한 상담으로 할 수 있는 것인지 등 – 할

수 있도록 효율적인 UX/UI도 구성해야 한다.

이처럼 디지털 의료공간 역시 적극적인 의료윤리적 논의가 필요하다. 전통적인

의료에서는 실천윤리(Practical ethics)로서의 의료윤리를 따랐다. 하지만 다양한 의료 기술이 보편화되어가는 현재, 편향된 자료로 개발된

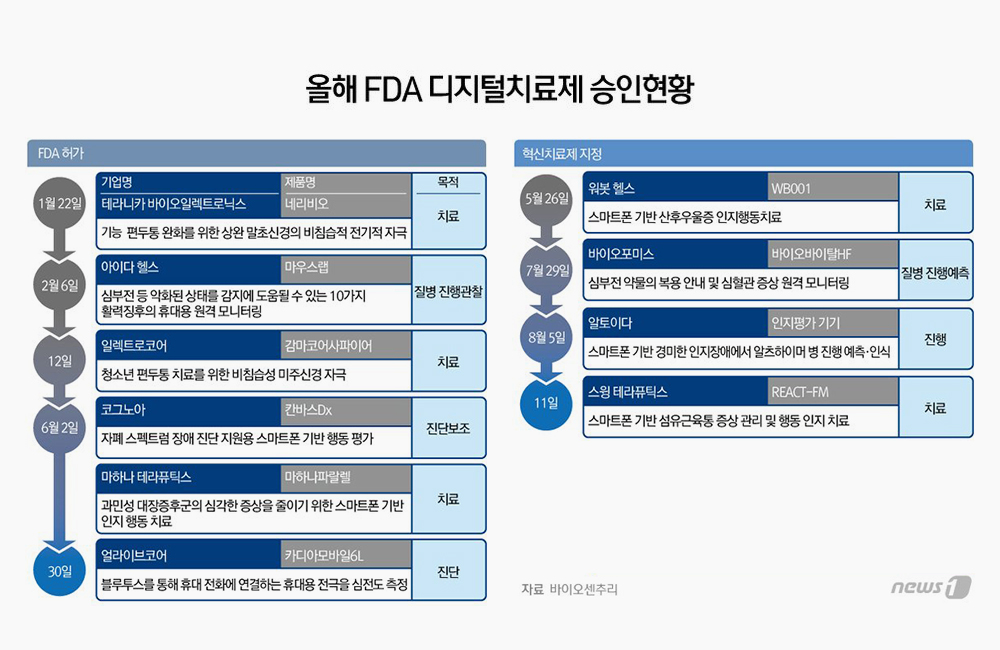

인공지능 진단 소프트웨어, 오남용이 될 수 있는 디지털치료기기, 비대면

진료 등 신기술들이 의료윤리를 위협하지는 않을지 고찰해봐야 한다. 특히 신(新)의료의 한 축으로 등장한 디지털 헬스케어 기업들은 서비스제공자인

만큼 실천윤리로써의 의료윤리를 책임감있게 고민해야 할 것이다.