국내 제약·바이오 업체들이 신약개발에 AI(인공지능), 빅데이터 등을 활용하고 있다. AI 신약개발 전문 업체들과 협업을 하거나 직접 프로그램을 개발 중이다. 업체들이 AI 신약개발에 나서는 것은 AI를 통해 신약개발에서 가장 많은 시간이 걸리는 후보물질 발굴 기간을 단축시키고, 임상시험 성공률도 높일 수 있기 때문이다.

27일 관련 업계에 따르면 이노엔(inno.N)은 최근 국립암센터 암 빅데이터 플랫폼 사업단, 전북대학교병원 전북빅데이터센터와 함께 '암 빅데이터 플랫폼 활용 기반의 신약개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약으로 이노엔은 암 임상데이터를 한데 모은 암 빅데이터 플랫폼을 임상 실시기관

선정·대상자 모집 등 임상개발 전략수립에 활용할 계획이다.

이노엔 관계자는 "항암제 임상개발 단계에서 환자군 정의와 환자 모집이 개발의 성패와 속도를 좌우한다"며 "암 빅데이터를 이용해 이러한 연구

정확도와 효율성을 높이겠다"고 말했다.

대웅제약도 AI 기반 신약개발 전문기업 온코크로스와 공동연구개발 협약을 체결했다.

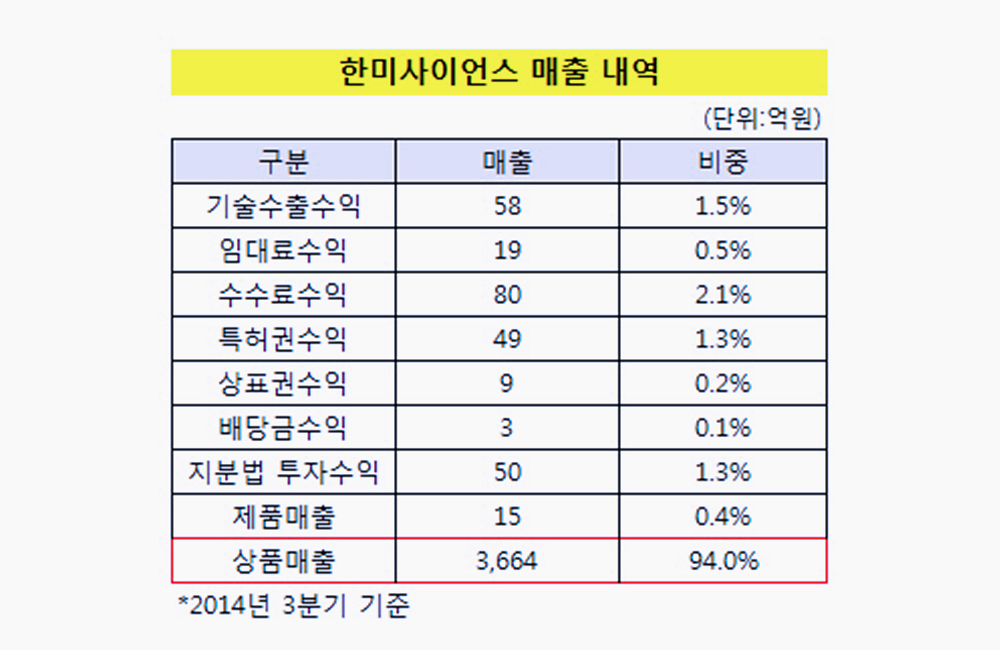

이외에도 유한양행, JW중외제약, 툴젠, 카이노스메드, 한미사이언스 등은 AI 신약개발 전문 기업 신테카바이오와

신약개발을 위해 손을 잡았다. SK케미칼, 한미약품 등도 AI 신약개발 전문 기업 스탠다임과 신약개발 협약을 맺었다.

국내 업체들이 앞다투어 AI 신약개발에 나서는 것은 신약 개발의 속도와 성공률을 높이기 위해서다. 보건산업진흥원이 발간한 보고서에 따르면 전통적인 신약개발 기간은 평균 약 15년이 소요되고, 약 5000~1만여개 신약후보물질 중 1개만이 상용화에 성공한다.

신약개발 단계 중에서 가장 시간이 걸리고, 성공률이 낮은 것은 신약후보물질 발굴과 임상이다. 신약 후보물질을 발굴하기 위해서는 우선 대상 질병을 정하고, 관련 논문 400~500개를 훑어봐야 한다. 이렇게 찾은 신약 후보물질 중 전임상에 들어갈만한 물질을 선정해야 하는데 평균 5년이 걸린다.

환자 모집을 해야 하는 임상의 경우 단계가 진행될수록 비용과 시간이 오래걸린다. 동물실험에서 좋은 결과가 나왔던 신약 후보물질도 막상 임상에서 효과성을 입증하지 못해

실패하는 경우가 허다하다.

반면 AI는 한번에 100만건 이상의 논문을 탐색할 수 있다. 연구자 수십명이 1~5년간 해야할 일을 하루 만에 진행할 수 있다. 실제로

미국 벤처기업 아톰와이즈는 하루 만에 에볼라 치료에 효과가 있는 신약후보물질 두 개를 발굴하기도 했다. 신테카바이오도 지난해 2월 코로나19(COVID-19) 팬데믹이 발생한지

얼마 지나지 않아 치료제 후보물질 2개를 찾았다.

AI와 빅데이터를 이용하면 임상 성공률도

높일 수 있다. 특히 항암제의 경우 환자 특성에 따라 반응률이

다르게 나타나는 경우가 많다. 빅데이터를 이용하면 어떤 특성을

가지고 있는 암 환자들에게 신약 후보물질이 효과가 있을지 예측할 수 있다. 해당 환자들을 임상시험군으로 설정하면 임상 성공률이 높아질 수밖에 없다.

이 때문에 화이자, 아스트라제네카, 사노피 등 30개 이상의 글로벌 제약사들이 AI 신약개발에 투자를 아끼지 않고 있다. 얀센이 영국 AI 업체와 손잡고 개발한 신약후보물질은 임상 2상에 진입한 상태다.

업계 관계자는 "신약개발 과정에서 드는 시간과 비용을 줄이는 것은 세계 제약·바이오 업체들의 가장 큰 숙제"라며 "앞으로도 업체들은 계속해서 AI 신약개발에 투자할 것"이라고 말했다.