빅데이터, 인공지능(AI) 등

정보통신기술은 의료 데이터를 측정·통합·분석하는 것을 넘어

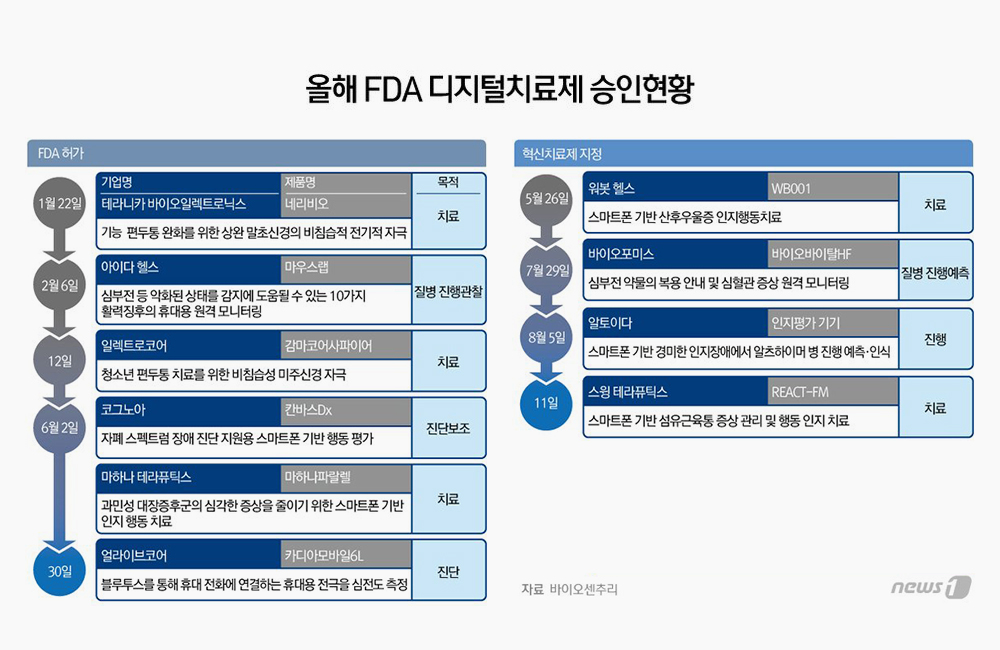

치료의 영역까지 확대되고 있다. 소프트웨어를 기반으로 질병을 진단·예방

또는 치료하기 위한 근거기반의 치료적 개입을 의미하는 디지털치료제가 대표적이다.

스타트업, 다국적 제약사, 보험사, 의료기기회사, 투자회사 등 다양한 관계자들이 디지털치료제 개발에

힘쓰고 있다. 다만 아직 전 세계적으로 완전히 정립되지 않은 분야이다 보니 오해도 많고 난관도 많다. 국내 회사가 세계 디지털치료제 시장을 선도하기를 바라는 마음으로 해결돼야 할 과제들을 짚어보자.

우선 용어 정리부터 필요하다. 언론 등은 소프트웨어로 구성된 의료기기를

통칭하기 위해 디지털치료제를 사용한다. 그런데 디지털치료제는 공식 명칭이 아니다. ‘치료제’는 일반적으로 ‘병이나

상처 따위를 잘 다스려 낫게 하기 위해 쓰는 약’을 뜻한다. 따라서

디지털치료제라는 표현은 의약품으로 오해받을 소지가 있어 적확한 용어라고 보기 어렵다.

식품의약품안전처(이하 식약처)는 ‘디지털치료기기 허가·심사가이드라인’에서 ‘디지털치료기기(Digital Therapeutics)’를 의학적

장애나 질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거기반의

치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기(‘Software as a Medical Device’을

줄여 SaMD라고 한다)라고 정의한다. 디지털치료제보다는 디지털치료기기가 올바른 표현이다.

한편 신경계에 전기자극을 이용해 질병을 치료하는 의료기기를 전자약이라고 부르는데 의약품이 아니라는 점에서 역시나

오해의 소지가 있다. 전자약은 하드웨어를 기반으로 한다는 점에서 디지털치료기기와 차이가 있다.

또 디지털치료기기에 대한 규제방식을 새로 정립할 필요가 있다. 예를

들어보자. 회사가 의료기기 허가를 신청하면 식약처는 디지털치료기기의 작용원리에 대한 과학적 근거로 대한의학회가

인정한 임상지료지침이나 학술지 임상논문 등을 요구한다.

그런데 디지털치료기기에 대한 연구나 임상시험은 현재 세계적으로 걸음마 수준이다. 국가별로, 기관별로 연구분야나 개발 방향이 다르기 때문에 참고할 만한 레퍼런스가 거의 없다. 국내에서 행해진 임상시험이나 논문은 식약처의 보수적인 기준에 충분한 근거가 되지 못한다. 국내 많은 회사가 아이디어 단계에서 사업을 포기하는 이유가 된다.

의료기기에 대한 종전 규제방식은 디지털치료기기 개발 속도와 방향을 올바르게 제어하기 어렵다. 미국 FDA는 적절한 자격 요건을 갖춘 기업은 제품 출시 전 인허가

과정을 면제하거나 제품 출시 후에 안전성과 유효성을 검증받도록 하는 디지털헬스 이노베이션 액션플랜(Digital

Health Innovation Action Plan, DHIAP)을 발표한 바 있는데 우리도 이를 참고할 만하다.

국민건강보험 적용 범위도 관건이다. 디지털치료기기는 모바일 등을 통해

환자가 일상생활에서 상시 치료받을 수 있다는 장점이 있다. 하지만 이에 대해 국민건강보험제도의 행위별수가제를

그대로 적용하기 어려울 수 있다. 디지털치료기기를 사용하는 환자의 정보는 계속 의사에게 전달되고 이를

통해 의사는 의료서비스를 재차 제공할 수 있기 때문에 건강보험수가를 행위별로 적용하기 곤란한 경우가 발생하기 때문이다.

따라서 수가를 디지털치료기기 활용과정에 대한 모니터링에도 적용할 것인지, 디지털치료기기

업데이트에 대해서도 수가를 매길 것인지, 환자가 중도에 사용을 그만 둘 경우에는 어떻게 할 것인지 등에

대해 많은 연구가 필요하다.

마지막으로 원격의료 문제가 해결돼야 한다. 디지털치료기기는 의사와

환자의 대면 진료를 전제로 하지 않는다. 환자는 병원을 벗어나 집이나 직장에서 계속해서 치료받을 수

있다. 의사는 디지털치료기기를 통해 수집된 환자 정보를 토대로 질병을 새롭게 진단할 수 있고 디지털치료기기의

작동방식과 기능을 직접 제어할 수도 있다. 이는 바로 원격의료에 해당하고 대면 진료만을 허용하는 현행

의료법에 위반된다. 디지털치료기기의 발전은 원격의료 허용범위와 그 궤를 같이 할 수밖에 없다.

디지털치료기기가 모두로부터 인정받고 사용되기 위해서는 앞으로 해결돼야 할 숙제들이 많다. 디지털치료기기 개발회사들을 주축으로 정부, 보험사, 제약사, 환자, 의료기관

등이 모여 디지털치료기기가 국내 보건의료체계에 빠르게 정착될 수 있도록 함께 노력해야 한다. 한국 기업이

디지털치료기기 시장에서 우뚝 서는 날을 기대해본다.