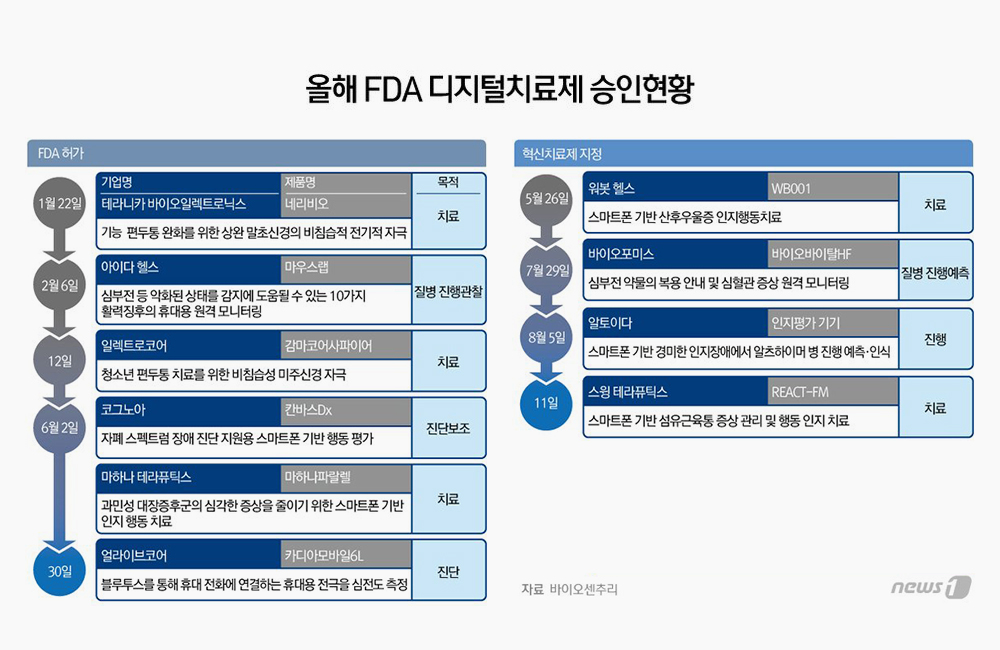

미국 페어테라퓨틱스가 2017년 약물 중독 치료앱 리셋(reSET)과 2018년 오피오이드 마약류 중독 치료앱 리셋오(reSET-O), 2020년 만성 불면증 치료앱 솜리스트(Somryst)를

미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가를 받은 이후 전 세계적으로 디지털치료제에 대한 관심이 높다.

약이 아닌 앱으로 환자를 치료하는 개념의 디지털치료제를 개발하려면 임상시험을 거쳐 안전성과 유효성, 비용 효과성을 두루 입증해야 한다. 현재는 소프트웨어회사들이 나서고

있지만, 제약회사들도 관심을 가져야 할 것이라는 전망이 나온다.

미국에선 소비자 직접 판매, 병원 처방, 고용주 보험 등 3가지

13일 바이오코리아 '디지털

치료제(DTx) 개발 및 비즈니스 모델 수립 전략(사례중심)' 세션에서 미국 뱅가드헬스(Vanguard Health) 제니퍼조(Jennifer Joe) 대표(의사)는 '코로나 이후의 미국 디지털 플랫폼의 변화'를 주제로 디지털치료제의

가능성을 제시했다. 지난 10년간 디지털 헬스케어와 관련한

투자가 증가하고 코로나로 인해 가상 헬스케어, 재택의료, 원격의료

등에 모멘텀이 곧 기회인 것이다.

조 대표는 "여러 서비스가 등장할 때 가장 중요한 것은 일단

보험에 적용돼 의료수가를 받는 것이 중요하다. 민간보험사를 비롯해 공보험인 메디케어와 메디케이드에도

적용할 수 있고, 고용주가 직원들을 위해 가입하는 보험에서 수가를 인정받는 것도 가능하다"라고 말했다.

그는 디지털치료제의 상용화 전략으로 소비자 직접 판매, 병원 처방, 고용주 보험 등 세 가지가 가능하다고 밝혔다. 소비자에게 직접 제공하는

디지털치료제는 앱을 바로 다운받아서 다운받을 때마다 돈을 받을 수 있다. 병원이 디지털치료제의 처방전을

발급해 환자에게 쓰도록 할 수 있다. 또한 고용주가 직원들의 건강관리를 위한 민간보험에 편입될 수 있다.

페어테라퓨틱스는 지난 4월 1일부터

미국 공보험 CMS(메디케어메디케이드센터)로부터 FDA의 승인을 받은 디지털치료제 리셋(reSET), 리셋오(reSET-O), 솜리스트(Somryst)의 보험코드 3개를 각각 부여받았다.

조 대표는 "현재 소프트웨어 회사가 잘하고 있고 제약회사는

뒤처질 수 있지만 제약회사도 디지털치료제를 준비해야 한다"라며 "일단 이용자수가 10만~20만

이상 이용자가 늘면 데이터를 사용해 또 다른 데이터를 제공하는 식으로 활용될 수 있다"고 기대했다.

조 대표는 "회사들이 FDA에 과학적 근거를 제공하고 임상 의료진에게 가치를 제공한다면 디지털치료제가 인정받을 것이다"라며 "가장 중요한 것은 안전성과 효과성이다. 그리고 비용 대비

효과도 입증해야 한다"고 했다.

예를 들어 아울렛(Owlet)은 아기 수면 모니터링으로 한번 다운을

받을 때 110달러의 비용을 책정했다. 모니터링을 통해 아기의

생체 신호를 추적하면 알고리즘에 기반해 적절한 시기에 알람을 준다.

리봉고(Livongo)는 고용주를 통해 직원들에게 제공하는 별도의

건강관리서비스로 보험 적용을 받고 있다. 실제로 회사가 부담하는 의료비가 줄고 건강 개선 효과도 있었던

것으로 나타났다. 이 회사는 2020년 원격의료회사 텔라닥(Teladoc)에 인수됐다.

조 대표는 "페어테라퓨틱스가 최초의 디지털치료제 승인을 받은

이후 과학적 근거가 입증되기 시작했다"라며 "FDA에

새로운 허가경로가 생기고 비용이나 의료수가도 결정되고 있다"라고 했다.

그러면서 "앞으로 디지털치료제의 많은 허가경로와 파이프라인을

갖게 된 것이 흥미로운 부분이다"라며 "허가

이후에도 실제 처방량을 확인하고, 환자들의 데이터를 보호하기 위한 안전장치가 있어야 한다"고 제언했다.

코그니토테라퓨틱스(Cognito Therapeutics) 브렌트 본(Brent Vaughan) 대표는 "전체적인 시장에서 작지만

원격의료나 디지털 치료제의 에코시스템이 만들어지고 있다"라며 "플랫폼에서 진단과 치료, 처방이 가능하며, 치료제나

웰니스 제품으로 다양한 혁신이 일어나고 있다"고 밝혔다.

그는 디지털치료제가 효과를 발휘할 수 있는지에 따라 기존 제약회사의 혁신 신약 개발 역할까지 가능할 것으로 기대했다. 가령 신경과나 정신과적 요소에 따라 알츠하이머 디지털치료제를 개발, 부작용을

줄이고 표적치료제의 효과를 높인다면 의학적으로 새로운 기회가 열린다는 것이다.

본 대표는 "신약이 개발되더라도 부작용이 나타나면 원하는

만큼의 효과가 나타날 수 없다. 디지털치료제가 기존 치료제 보다 뇌손실을 줄일 수 있는지, 부작용을 줄일 수 있는 비교해볼 수 있다"라며 "제약회사들이 디지털치료제 영역에 두루 뛰어들 수 있고, 이에

따라 적극적인 조기 치료가 가능해질 것"이라고 말했다.

수가 입증을 위한 비용 효과성, 리얼월드 데이터 입증, 의료진 처방 활용 등 과제

현재 국내 식품의약품안전처로부터 임상시험계획(IND)을 승인받고 임상시험을

진행 중인 디지털치료제는 웰트와 에임메드의 불면증 디지털치료제를 포함해 총 10건이다.

카카오벤처스 김치원 파트너는 “미국에선 보험수가에 해당하는 코드가

먼저 만들어져야 한다. 미국의사협회(AMA)가 코드를 먼저

만들고 보험사 입장에서 결정하는 시스템이다”라고 말했다.

김 파트너는 이어 “얼마 전 CMS가

디지털치료제에 보험코드를 만들었다"라며 "다만

코드가 한 개라는 것은 가격이 하나로 측정된다는 측면에서 아쉬울 수 있고 가격 세분화 가능성은 지켜봐야 할 것”이라고

덧붙였다.

페어테라퓨틱스의 마약류 중독 치료앱은 1600달러지만, 300~400달러의 상품도 있다. 가격 차등을 받지 못하면 회사

입장에서는 저렴한 제품 위주로 판매할 수밖에 없다.

김 파트너는 “저소득층 공보험 메디케이드가 저소득층과 중독간 연관성이

높을 수 있다는 이유로 보험적용을 해주기 시작했고, 고용주가 직원들을 위해 보험상품을 활용하는 것도

방법이다"라며 "독일은 적절한 검증을 전제로 1년간 평가기간을 거쳐 디지털 치료제 수가를 부여하고 있고, 벨기에는

인공관절 수술 전후 재활치료 앱 무브업(MoveUP) 등이 수가를 받았다”라고 말했다.

김 파트너는 "우리나라도 다양한 수가 정책이 필요하다"라며 "다만 디지털 치료제의 수가를 인정 받으려면

안전성과 유효성 외에 비용 효과성을 입증해야 한다. 기존의 의료행위와 비교해서 의사의 시간, 의료비를 아껴줄 수 있다는 것을 데이터로 입증해야 한다"고

강조했다.

연세의대 예방의학과 신재용 교수는 디지털치료제의 효과성을 리얼월드 데이터에서 입증하는 것을 과제로 꼽았다.

신 교수는 "환자가 외래진료를 통해 자신의 생활습관을 개선하는

과정에서 의사가 개입해 환자의 행동에 더 큰 영향을 줄 수 있다"라며 "비용이 절감되는 것을 보여주면서 의사의 수고를 인정을 해줘야 디지털치료제가 확대될 수 있다"고 밝혔다.

신 교수는 "인지행동 치료와 리얼월드 퍼포먼스를 결합하는

것이 디지털치료제 개발의 핵심이다"라며 "단순히

환자에게 정보를 전달하는 것은 의미가 크지 않고, 헬스케어 생태계에 디지털치료제가 역할을 할지를 살펴봐야

한다"고 말했다.

이어 "환자 입장에서 잘못된 인지를 바꾸고 행동을 개선하고, 행동 개선이 유지되는지가 중요하다"라며 "리얼월드에서 특정 데이터를 받으면서 환자를 설득하면서 행동으로 연결되도록 해야 한다"고 주문했다.

신 교수는 "상급종합병원 환자와 의원급 환자는 전혀 다르기

때문에 디지털치료제가 각 병원에서 어떻게 작동할지는 리얼월드데이터를 토대로 기반이 돼야 한다"라며 "사용자들이 얼마나 만족하고 지속적으로 사용하는지, 회사가

얼마나 안정적으로 서비스할 수 있을지 등을 검증해야 한다"고 덧붙였다.

헤링스 남병호 대표는 디지털치료제 개발과 검증을 넘어 의료진의 활용 가능성에 무게감을 뒀다. 헤링스는 암 환자들을 위한 디지털 플랫폼을 만드는 회사다. 서울대병원과는

원격 영양중재 임상시험을 진행하고 있고 삼성서울병원과는 면역항암제 최적 사용군을 도출을 위한 임상시험을 진행하고 있다.

남 대표는 “디지털치료제는 아무리 만들어도 의료진이 활용하지 않으면

확대되기 어렵다"라며 "허가와 보험도 넘어야

할 산이지만, 실제로 임상에서 얼마나 활용할 수 있을지를 고민해야 한다”고 말했다.

남 대표는 "글로벌 시장에 진출하려면 디지털치료제와 디지털

케어 프로그램 동향을 확인해야 하는데, 주로 정신과와 신경과 영역이 활발한 상태"라며 "각 나라마다 규제나 보험기준이 다르기 때문에

면밀히 검토하지 않으면 글로벌 진출이 쉽지 않고, FDA가 앞으로 어떻게 움직일지도 살펴봐야 한다"고 했다.

그는 특히 보험수가도 중요하지만, 얼마나 의사들이 디지털치료제를 얼마나

처방할지가 관건이라고 했다. 남 대표는 "생각보다

디지털치료제를 활용할 수 있는 숫자가 적고 임상의사들 사이에서 적극적으로 활용할지에 대한 문제가 있다"라며 "글로벌 의료진과 공동연구 등을 통한 활용전략을 고민하지 않으면 글로벌 진출은 힘들 수 있다"고 제언했다.